L’autrice nel libro racconta di sé ma racconta anche di tutte le donne, riflettendo su temi che riguardano il mondo femminile.

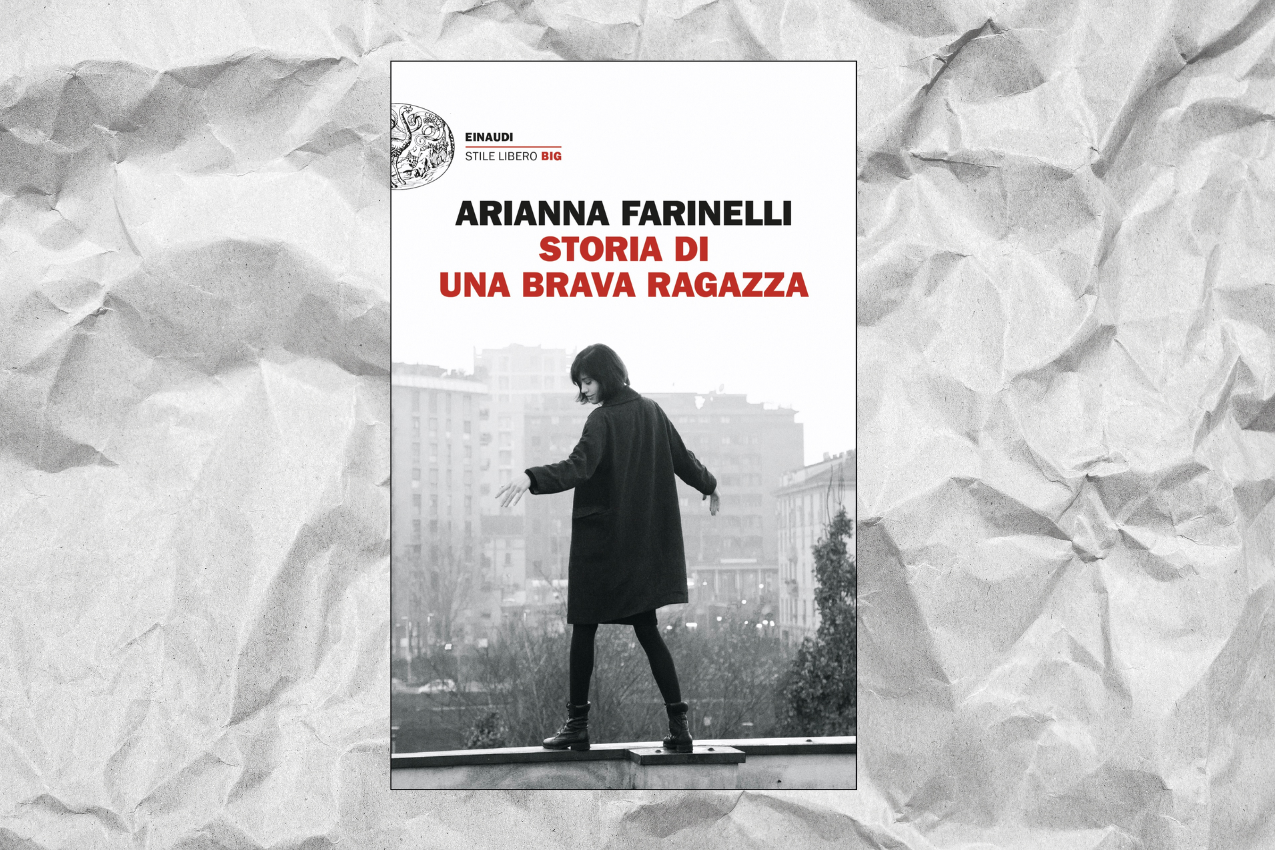

Storia di una brava ragazza (Einaudi, 2025) di Arianna Farinelli è un romanzo a tinte autobiografiche che ripercorre le varie fasi di vita della scrittrice dall’infanzia all’età adulta. È una linea del tempo scandita da riflessioni sulla condizione della donna e da ricordi personali.

Ho apprezzato molto la schiettezza con cui l’autrice ripercorre le tappe della propria vita, sembra di leggere le pagine di un diario. Questo conferisce preziosità perché il forte realismo mi ha permesso di sentirmi più vicina a lei.

L’aspetto che mi più mi ha colpita è il senso di comprensione derivato dalla lettura. Attraverso la scrittrice leggevo di lei, di me e di tutte le donne. C’è una sorellanza invisibile ma forte che permea le pagine, è come se sussurrasse «tu non sei sola.»

Aprire il romanzo con la madre che usa il bidet è qualcosa di potente, un’immagine che consacra gli obiettivi del libro: raccontare gli aspetti più intimi e veri della vita di una donna. Da qui si snoda una serie di riflessioni sul corpo, sull’istruzione, sulla famiglia, sull’amicizia e sulla classismo.

Il secondo capitolo è dedicato alla vergogna, uno dei sentimenti che schiaccia le donne nel corso di tutta la vita. L’autrice accenna alla cultura dello stupro, aggiungendo subito dopo che la colpa all’epoca era sempre addossata alle donne. Ancora oggi è una cultura che accusa le vittime e lascia impuniti i carnefici.

Nel libro c’è un episodio che mi ha rattristata e intenerita al tempo stesso. Durante una cena le amiche della protagonista hanno raccontato esperienze di molestie a suon di «A te quando è successo?». Perché tutte abbiamo una storia da raccontare e condividerlo con le altre ne alleggerisce il peso.

Nel libro ci sono personaggi femminili incredibili: la madre, la nonna, le zie, le amiche e la figlia. Sono figure che ciascuna donna ha nella propria vita e sono i punti di riferimento fondamentali che forgiano la nostra persona.

Il capitolo successivo inizia con una riflessione ancora attuale, ovvero la mancanza di figure femminili nella storia culturale mondiale e nazionale. «Dov’erano le scienziate, le letterate, le giuriste, le artiste, le musiciste, le partigiane?».

È una domanda che oggi ci poniamo ancora. Credo che la risposta sia una sola: le donne devono ricordare e raccontare le donne che le hanno precedute perché i loro nomi non vengano mai dimenticati.

Farinelli scrive anche che il femminismo negli anni ’70 era per donne colte, ma nessuna ne era esente perché le altre donne magari non conoscevano la teoria ma la sapevano praticare. Io penso che le donne siano femministe a priori, non c’è bisogno di leggere chissà quanto al riguardo poiché la nostra stessa esistenza è una scuola.

Dal capitolo quinto inizia la vita adulta segnata dalla partenza per l’America, dove l’autrice tuttora vive. Qui ci viene presentato l’allora marito di Farinelli e il matrimonio diventa anche uno strumento di riflessione.

Interessante è il capitolo incentrato sulla maternità che non è descritta come esperienza mistica che nobilita la vita di una donna, anzi ne vengono esaminati limiti e difficoltà con estrema sincerità: «dobbiamo lavorare come se non avessimo figli e crescere figli come se non lavorassimo», la perfetta descrizione di com’è considerata una donna madre e lavoratrice.

L’autrice resta sorpresa quando scopre che il ruolo di madre nel tempo fagocita quello di donna: «Io potevo dirmi fortunata se riuscivo ad arrivare sana di mente a fine giornata.»

Matrimonio e maternità spesso destabilizzano le donne: si smette di essere persone per diventare mogli e madri, lasciando indietro sogni e ambizioni che poi molte non recuperano più.

Negli ultimi capitoli prevale la paura del fallimento che ha portato Farinelli a dubitare di sé. È un terrore comune nelle donne poiché abbiamo la tendenza a percepire il nostro valore in base allo sguardo altrui: «Credo di essermi odiata e vergognata a sufficienza. È ora di capire finalmente come iniziare ad amarmi.»

Il capitolo finale è quello che introduce nuovi temi quali l’amore, la speranza e la sorellanza rappresentati dall’immagine delle api che danzano col sole. Non c’è vergogna dove c’è amore per noi stesse, per le donne della nostra famiglia, per le nostre amiche e per le donne che incrociamo nella nostra vita.

«Ora andate […] Aprite le ali, guardate il sole, orientate il corpo verso la luce: è arrivato il vostro tempo di danzare. Non ci può essere vergogna dove c’è l’amore.»

Altea Fiore

Foto in alto: Copertina del romanzo Storia di una brava ragazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA