Una madre e sua figlia che fuggono dalla guerra in cerca della sopravvivenza, ma si scontreranno con la perdita di umanità.

La mia proposta per questo venerdì, ma soprattutto per questo 25 aprile, è un classico della letteratura italiana del Novecento, si tratta de La ciociara di Alberto Moravia. Pubblicato da Bompiani nel 1957 è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale: protagoniste sono Cesira e sua figlia adolescente Rosetta. Le due donne si trovano costrette a fuggire da Roma durante l’avanzata degli Alleati e la ritirata tedesca, per rifugiarsi in Ciociaria nel paese di origine di Cesira.

Il romanzo nasce da un’esperienza vissuta in prima persona dall’autore, quando, tra il 1943 e il 1944, si rifugia a Fondi (nella località di Sant’Agata) insieme a Elsa Morante. Vede la luce tredici anni più tardi, e ebbe subito un grande successo tra il pubblico e ben accolto dalla critica. Questo, soprattutto, per il modo in cui Moravia affrontava la guerra da un punto di vista popolare e femminile, cosa non così comune nella narrativa italiana dell’epoca.

Il romanzo nasce da un’esperienza vissuta in prima persona dall’autore, quando, tra il 1943 e il 1944, si rifugia a Fondi (nella località di Sant’Agata) insieme a Elsa Morante. Vede la luce tredici anni più tardi, e ebbe subito un grande successo tra il pubblico e ben accolto dalla critica. Questo, soprattutto, per il modo in cui Moravia affrontava la guerra da un punto di vista popolare e femminile, cosa non così comune nella narrativa italiana dell’epoca.

Cesira, una giovane negoziante vedova, decide di scappare dai bombardamenti portando con sé i risparmi di una vita. È convinta che rifugiarsi in campagna possa essere la soluzione migliore, ma presto scoprirà che anche là il cibo scarseggia, la fame morde e gli attacchi aerei si fanno sentire come in città.

La narrazione segue il viaggio delle due donne con le difficoltà della vita da sfollati, la miseria, la disperazione, il degrado morale e fisico della guerra. Tra tutte le persone che incontreranno, Michele simboleggia l’idealismo e speranza. Un giovane intellettuale antifascista, che fa da contraltare morale a gran parte dei personaggi che popolano le pagine. Grazie a lui, Cesira e Rosetta iniziano a guardare il mondo con un nuovo sguardo. La guerra non è solamente morte e distruzione, ma anche un affronto profondo alla dignità umana, alla cultura, alla libertà e al vivere dignitosamente. «Questo per dire che ci si abitua a tutto e che la guerra è proprio un’abitudine e quello che cambia non sono i fatti straordinari che avvengono una volta tanto ma proprio quest’abituarsi, che indica, appunto, che accettiamo quello che ci succede e non ci ribelliamo più».

Purtroppo, la Liberazione non porta via con sé la guerra da un giorno all’altro. Cesira e Rosetta impareranno, a loro spese, che bene e il male non sono mai assoluti né confinati da una sola parte della barricata. Che le atrocità della guerra contaminano tutto e tutti e che «questo è certamente uno dei peggiori effetti della guerra: di rendere insensibili, di indurire il cuore, di ammazzare la pietà».

La trasformazione psicologica dei personaggi è descritta con grande realismo. Mostra come la guerra modifichi radicalmente le relazioni, i pensieri e le priorità delle persone coinvolte. La violenza e l’umiliazione sono in grado di cambiare una vita, l’innocenza lascia spazio a una dolorosa consapevolezza.

Moravia scrive in prima persona, adottando la voce diretta di Cesira. Questo dà al romanzo una potenza narrativa molto immediata e umana. Il linguaggio è semplice, diretto, spesso colloquiale, ma ricco di sentimento e tensione emotiva. Lo scrttore riesce a rendere credibile una protagonista femminile e popolare, pur essendo lui un uomo di estrazione borghese.

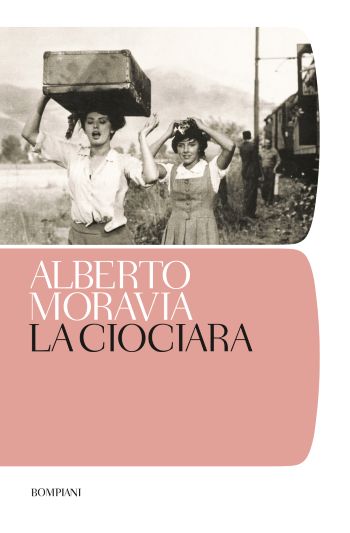

Insieme al romanzo di Moravia propongo l’omonimo film del 1960 diretto da Vittorio De Sica e sceneggiato da Cesare Zavattini (disponibile in streaming su RaiPlay). Fu proiettato per la prima volta il 22 dicembre 1960 e l’anno successivo venne presentato in concorso al Festival di Cannes. La pellicola uscì anche negli Stati Uniti con il titolo Two Women.

È diventato uno dei capolavori del cinema italiano del dopoguerra e un esempio emblematico del neorealismo, con i suoi da tratti drammatici molto intensi. Sophia Loren è straordinaria nella sua interpretazione di Cesira. È intensa, cruda, autentica, tanto che nel 1962 vinse l’Oscar come Miglior Attrice Protagonista (primo Oscar assegnato a un’interpretazione in lingua non inglese). Il ruolo di Rosetta è affidato alla giovanissima Eleonora Brown. Mentre Jean-Paul Belmondo interpreta l’intellettuale Michele.

La forza del film sta nella sua capacità di raccontare una tragedia personale che diventa metafora della sofferenza collettiva, così come aveva già fatto Alberto Moravia tra le pagine del libro. Parte del merito va alla regia di De Sica, che non indugia mai sulla violenza e sugli orrori ma li fa vivere attraverso gli sguardi delle protagoniste.

La struggente colonna sonora di Armando Trovajoli non è mai invadente, un esempio perfetto di come la musica possa sostenere la narrazione senza sovrastarla. Buona visione e buon fine settimana!

Sara Simoni

Foto in alto: immagine dal film (da cinetecadibologna.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA